英語教育に携わって20年以上。保育士、幼稚園教員、小学校教員免許を持ち、教育の専門家として子どもの成長に寄り添い、英語教育を進めてきました。そんな私の英語教育がメインの、教育について書いてあるブログです。

☑ レッスンの様子が知りたい!

☑ このレッスンのねらいは?

こんな方に読んでいただきたいブログです。

今回はSummer School Week3の1日目、2日目、3日目(8月日)の様子です。

1日目(8/18)

お盆休みの話からWeek3がスタート!

この3人は英語力があるので、英語でのフリーチャットもスムーズ♪

私が英語で話すことはほぼ理解してくれています。

子どもたちからは奈良、三重、静岡、韓国の話を聞かせてくれました♪

皆お休みを満喫したようですね!

まずWeek3の初日の準備と、BBQの材料決めを。

BBQの材料決めは今週が一番苦戦(笑)

これがいい、これはいや、繰り返し、やっと焼うどんとBBQに落ち着きました(笑)

アウトドアで焼きうどんも久しぶりでワクワクです♪

今日は身近なお水の実験を。

お水ってどんな味?って普段は意識しないですよね。

私はイギリスに行ったときにはじめて日本の水のありがたみを感じました(笑)

これはきっと嘘ですが、インスタグラムでこの硬水、軟水の違いがわかるのは日本人だけとか。

今度友人に試してみようと思います。

お水の実験で9種類のお水を用意したのですが、一つ間違えて炭酸水を買っていました。

ちなみに、普通のお水をstill water、炭酸水をsparkling waterと言います。

(国によって、いろんな表現があります。)

リクエストがありもう少し買い足すことに。

3本買い足して、11種類になりました。

スクールに戻ってから、11種類のお水の飲み比べを。

同じお水でもこんなにも味が違うと、子どもたちも興奮気味♪

4番目のお水を飲んだ時にみんなが「おえ~!!!」と(笑)

すごく反応が面白かったのですが、残念ながらカメラを構えてなかったあぁ!!(泣)

そしてなぜかみんな富士山にテンションが上がる!

一番おいしい水と、まずい水の違いを言葉で表現してみてもらいました。

「甘い」「苦い」「気持ち悪い」等。

ランチタイムの後はボスベイビーの映画を楽しみました。

スクールで見る映画が英語なのにもうだれも文句を言わなくなりました(笑)

じゃあ、この味の違いは何なんでしょう??ということで、軟水、硬水の検査薬を使って調べてみました。

英語でsoft water、hard waterと表現します。

結果は軟水のほうがおいしく感じる子が多く、硬水のほうがまずいと感じる子が多かったです。

明らかに硬水とわかるものが子どもたちが「おえ~!!」となったもの2つ。

意外とみんながすきだったいろはすも硬水よりだったようで、子どもたちもびっくりしていました。

みんながおいしいと言っていた、ムーミンの水は超軟水でした。

それ以外はグラデーションで軟水から硬水に。

明らかな軟水と硬水は好みがはっきりしていましたが、グラデーションになると好みがバラバラでした。

ただ、「いろはす」みたいに硬い水でも、ほかの軟水よりもおいしく感じることがあるように、軟水、硬水だけが水のおいしさを分ける要因ではないことがわかりました。

本当はこれからカルキやphなど調べたらもっとわかるのでしょうが、一度にたくさんの水を飲むと水中毒と言ってあまりよくないので、今日はここまで。

朝のMTGで、卵を酢につける実験をしたいという子がいたので、今日からやってみたいと思います。

酢じゃなくて、コーラでやったことあるという子がいたのですが、私はやったことがないので、コーラも一つやってみました。

結果は数日後に。

と、この実験を用意をしてたら、塩水に卵が浮くのかという子ども。

急遽卵を水に入れ、塩をスプーン一杯ずつ加えていき、いつ浮くかの実験をしました。

こうしたらどうなるかな?と「不思議」を発見する子どもたちもすごいですよね♪

それから2つの卵をそれぞれお酢とコーラに入れ、冷蔵庫に入れました。

明日から観察がスタートです♪

2日目(8/19)

今日はDr. Stoneを10分ほどだけ見ました。

残念ながら英語ではないので、スクールではみませんが、科学についてのアニメなので、Week3の内容に合ってるかと。

日本はアニメ大国で、はたらく細胞や、Dr.Stoneのように、学びにつながるようないいアニメもたくさんあるので、子どもたちが学習に興味を持つきっかけとしてうまくアニメを取り入れたらいいですね♪

今日はオープニングクエッションの後、昨日の卵の観察からスタート。

お酢とコーラでは差が歴然!

コーラは変化なし。

お酢の方は大きくなって、茶色い皮が少しめくれていました。

また観察を続けます。

そして光るシャーベット作り。

B₂の入っている飲み物(エナジードリンク)にかき氷のシロップを入れて、炭酸が少し抜けるように混ぜて凍らします。

エナジードリンクもかき氷のシロップもあまり子どもに食べてほしくないので、一口だけにしてもらいました。

これを作っている間、袋に鉛筆を刺したら水が漏れないって本当?と子どもが聞いてくるので、さっそくこちらも実験!!

袋に水を入れて、鉛筆をもって近くの花隈公園に行きました。

到着して鉛筆を刺して一発目で袋爆発(笑)

これで失敗したのは初めてだったので、まさかでした。

スクールに戻り、試しに同じ袋でやってみましたが、失敗。

袋の素材や鉛筆のとがり具合によってはできないこともあるんですかね・・・?

もしよかったら、お家の袋でやってみてください。

それにしてもちょっと外に出ただけなのに汗だぐ・・・。

暑いですねぇ。

スクールに戻ってから15分ほど休憩。

水分と塩分補給が必須ですね。

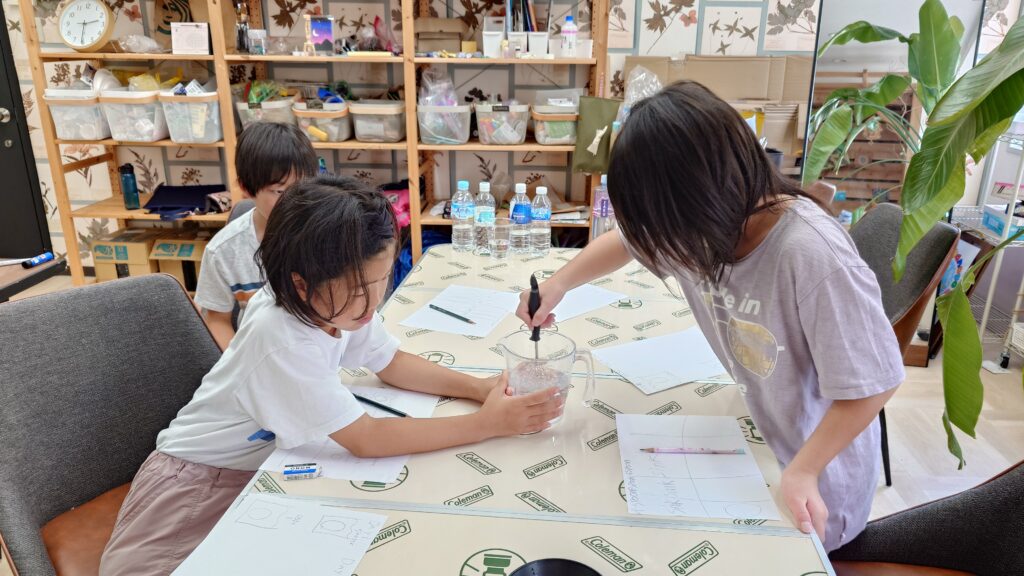

ゆっくりしている間に一つ実験遊び。

2色の水をコップに入れて、2層の水を作りました。

上下をさかさまにすると・・・。

昔のお風呂だと上が熱くて底は冷たいなんてことがありましたよね!

(保護者世代が私と同じ年代であることを願うばかりです(笑))

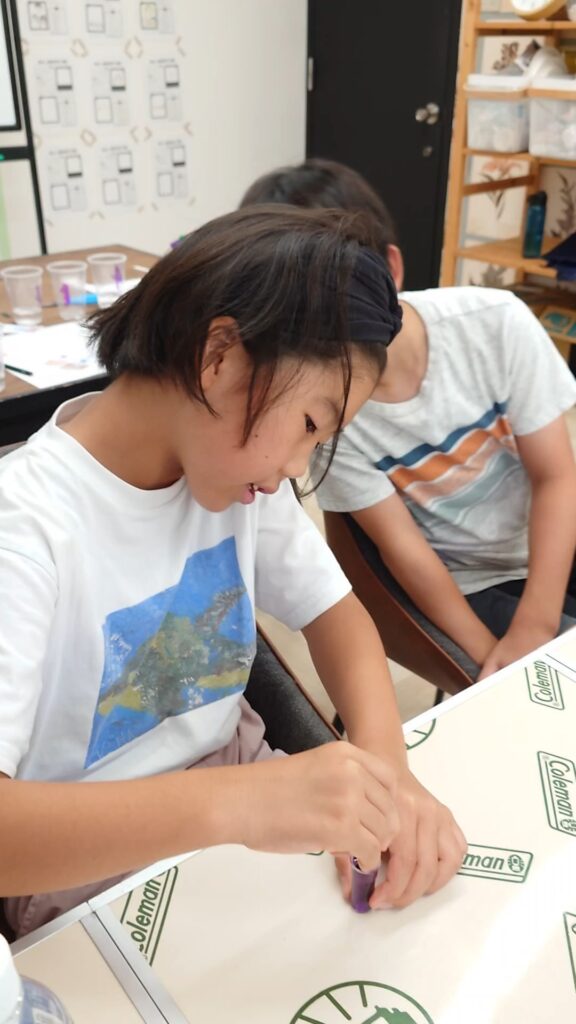

そこから色水遊びに♪

水圧や表面張力、色彩、いろんなことを楽しみながら学びました。

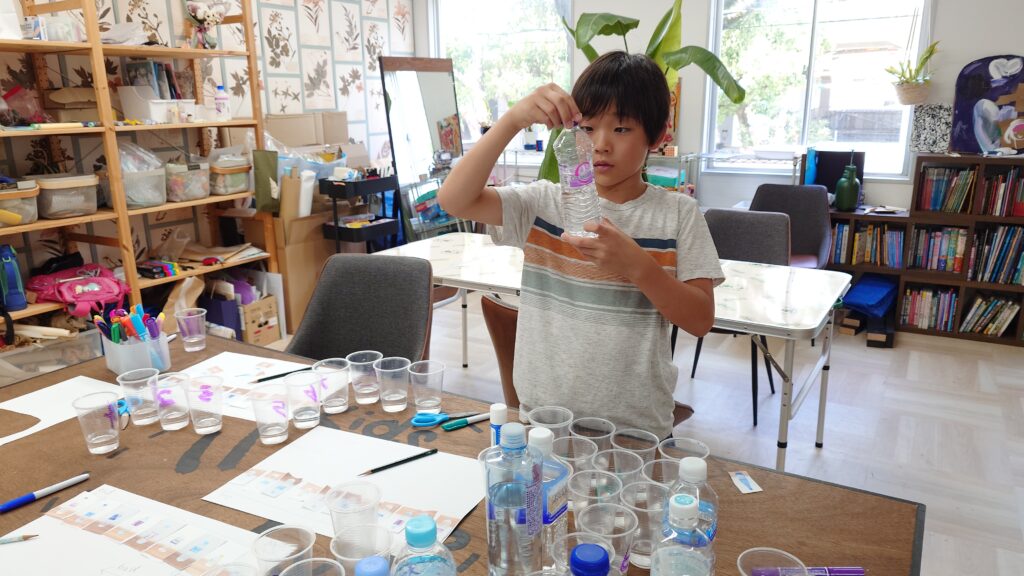

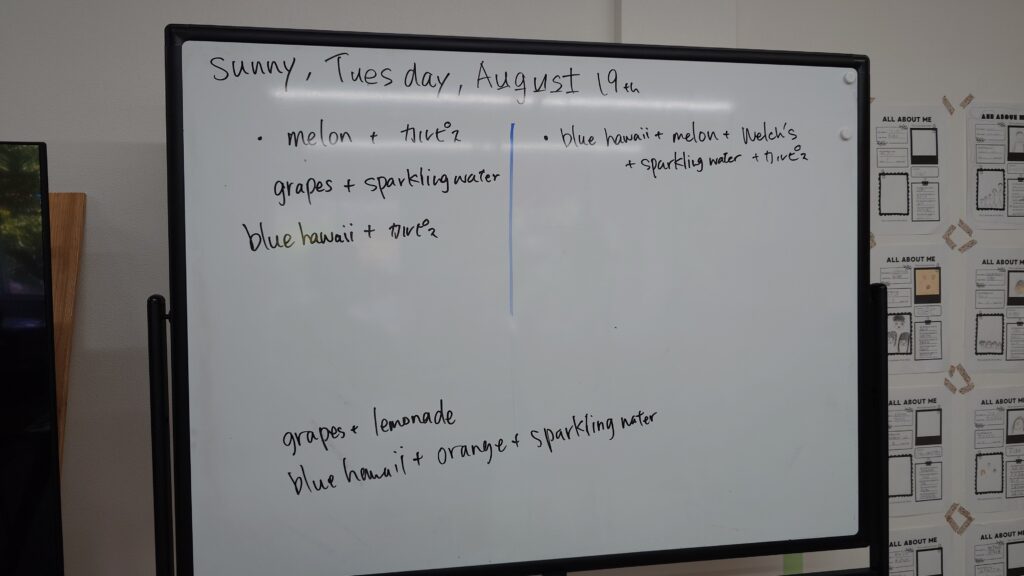

次はオリジナルカクテルづくり♪

いろんな飲み物をゆっくりグラスに順番に入れていきます。

グラスの中で層ができるものもあれば、すぐに混ざってしまうものも。

Hくんが「糖分の濃さで層ができるって本で読んだ」と。

でも、実際作ってみると層を作るのが難しい。

「知ってる」と「できる」は違いますね。

いろんなカクテルをつくりました。

ここにパラソルや何かフルーツがあればもっとリゾート感がましたのになぁと(笑)

最後には朝に作った光シャーベットを♪

ブラックライトも手作り。

ブラックライトが作れることも子ども達は楽しかったようで、光りでも遊んでいました。

これもまた次の実験へのつながりですよね♪

こうやって一つの活動が次の興味へとつながるのが本当嬉しいです♪

残り時間が少し余ったのでバルーンルームでひと遊び♪

人が余裕で立てる大きさに♪

3日目(8/20)

今日は朝からバルーンルームでひと遊び。

このSummer Schoolで終わったら片付けてしまうので、思う存分遊んでもらおうと思います。

オープニングクエッションが終わったら活動スタート。

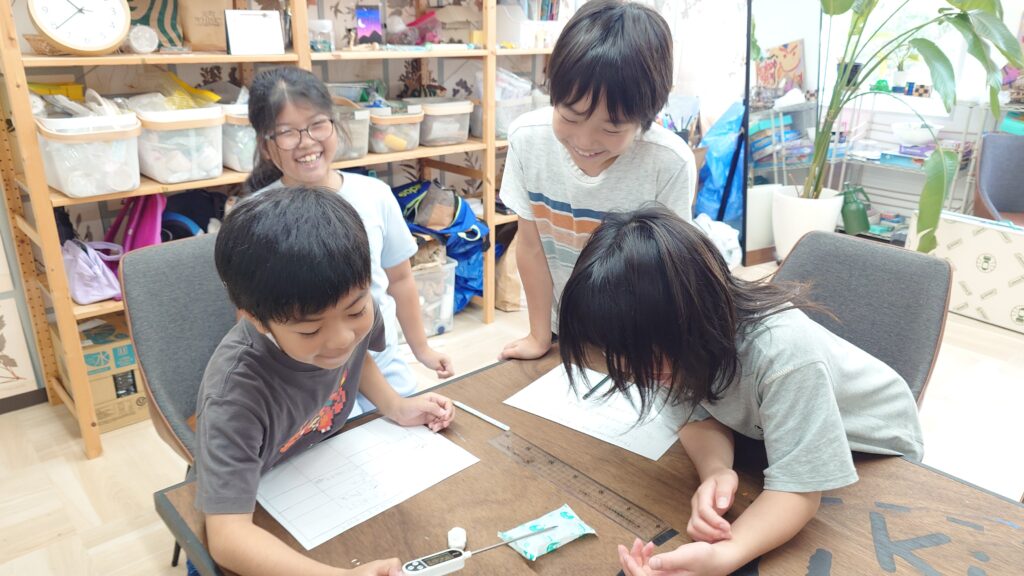

今日は温度。

この部屋の一番冷たい物、熱い物探しをしました。

(冷蔵庫はなしで(笑))

ちなみに、温度計はthermometer、温度をtemperatureです。

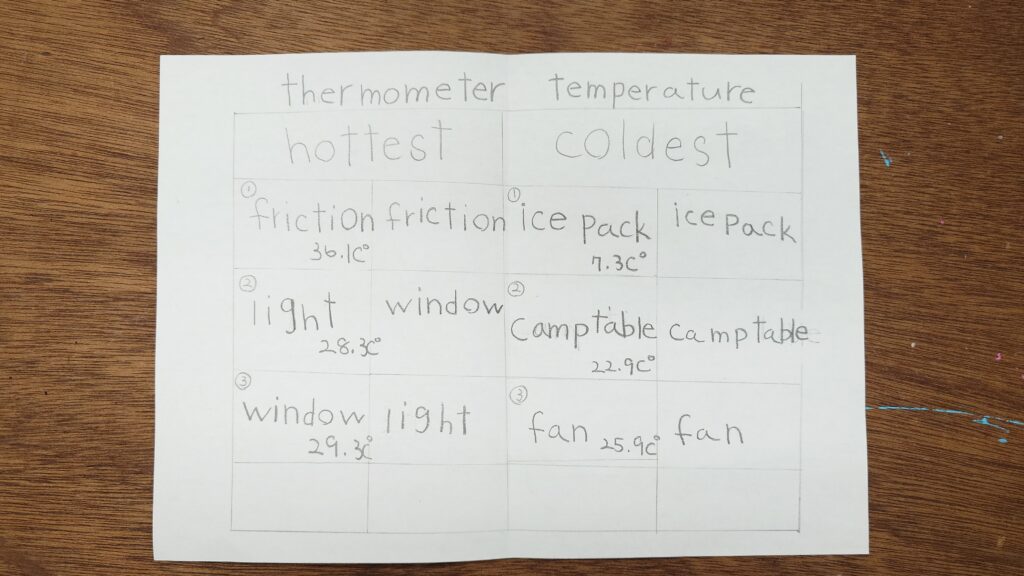

いろいろ出ましたが、皆でその中から3つずつ選びました。

【冷たい物】

・風

・キャンプテーブル

・保冷剤

【熱い物】

・電気

・窓

・摩擦(手をこすり合わせる)

そしてその中で1位、2位、3位を予想して、温度を計りました。

結果は

【冷たい物】

1,保冷剤

2,キャンプテーブル

3,風

【熱い物】

1,摩擦

2,窓

3,電気

でした。

電気はLEDに変わって熱がでないですねぇ。

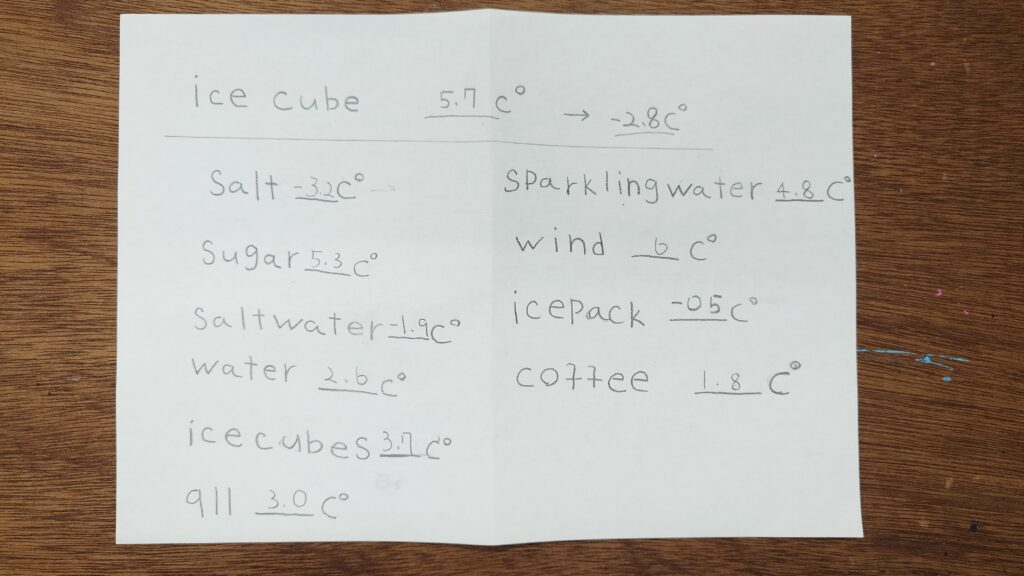

子どもが氷に塩を入れると温度が下がるというので、氷にいろんなものをいれて、塩よりも下がるものを探しました。

入れることになった物

・塩

・塩水

・水

・炭酸水

・砂糖

・コーヒー

・もっと氷

・風

・保冷剤

・全部

結果、やっぱり塩でした。

お昼ご飯の後は初日につけた卵の観察を。

だいぶ卵の殻がむけてきました。

今日は塩で氷が冷える事が分かったので、それを使ってアイスクリーム作りを。

氷に塩を入れ、そこにアイスクリームの材料を入れた袋を入れ、タオルでくるんでシェイク。

子ども達はシェイクするだけなのに本当楽しそう!!

子ども達と一緒にいるとこういう些細な事の幸せの見つけ方を教えてくれるんですよねぇ。

そして、アイスクリームで卵黄をつかった残りの卵白を泡立ててメレンゲを作り、メレンゲのちょっとした実験を。

メレンゲをコップに入れて飲み物を注ぐとどうなるか。

「溶ける」「浮く」など、いろんな意見が。

そしてメレンゲを電子レンジでチンするとどうなるか。

「硬くなる」「膨らむ」「なくなる」。

そして最後は皆ですごろくをしました。

普段曜日が違うのでなかなか会えないお友達と遊ぶって楽しいですよね♪

ほぼMちゃんの一人勝ちでそれも面白かったです(笑)

まとめ

いつものレッスンだと50分しかないので、子ども達の「不思議」にとことん寄り添ってあげる事が出来なかったことや、時間を置いての実験が難しかったので、このWeek3ではよりとことんいろんなことに挑戦できたことが楽しかったです!

今の時代、いろんなことがSNSで上がってるので、子ども達は知識が本当豊富!

ただ、「知ってる」と「できる」は違うのも実感しました。

子ども達とこれからもこういう、「やってみる」、「本当のところはどうなの?」など、レッスンを通してこの時代に必要な「批判的に物事を見る」、「本質的なところを知る」という事を大切にしたいと思いました。

続きも急いで書きますね!!

コメント